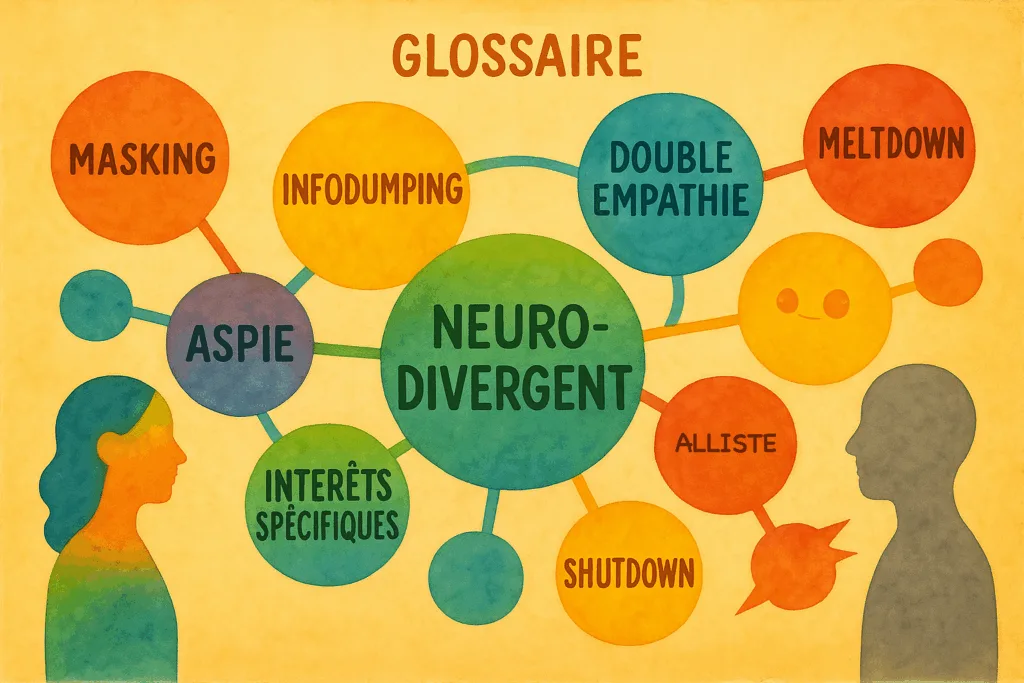

🗂️ Glossaire

Afin de poser des mots sur diverses expériences, de militer pour une meilleure acceptation de l’autisme, et distinguer ses différences, la communauté autistique s’est entourée de divers termes créatifs. J’en emploie beaucoup sur ce blog et il convient donc d’en faire une petite liste (accompagnée de quelques témoignages).

👉 Cette page est mise à jour régulièrement et peut servir de référence à mes autres articles.

Termes communautaires et politiques

Des termes sont nés d’une volonté de démédicaliser (j’invente des mots, oui oui) l’autisme et parfois une volonté militante dont l’objectif est de faire de l’autisme une condition acceptée par la société.

🤯 Neurodivergent / neuroatypique

C’est un terme couramment employé pour désigner habituellement les personnes autistes (il s’est depuis quelques années élargi à tous les troubles du neurodéveloppement). Elles disent aussi parfois simplement « être sur le spectre ».

Neuroatypique est un terme plus médical et neurodivergent est un terme plus militant. Leurs deux usages divisent. Étant mitigé sur certaines questions de nature politique, je n’utilise ni l’un ni l’autre. Je leur préfère « autiste », « sur le spectre » ou dans certains cas…

🧩 Asperger / aspie

C’est le terme qui fait le plus débat. Mon diagnostic mentionne d’ailleurs bien ce profil qui n’existe plus dans la classification officielle du DSM-5 depuis 2013. Les raisons sont multiples : l’implication de Hans Asperger dans le nazisme, et la volonté de ne plus faire des Aspergers les « bons autistes » à contrario des « mauvais autistes » (à déficience intellectuelle). Avoir réuni tous les autistes en un seul diagnostic permet de reconnaître qu’ils partagent des handicaps communs avec des traits à l’intensité variable selon chaque personne autiste.

Je n’emploierai pas ce terme dans le blog mais pour l’expliquer : il s’agissait avant 2013 d’un diagnostic à part entière d’autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage. J’emploie encore ce terme (hors de ce blog) occasionnellement lorsque je sens qu’il permettra de résulter en moins de stéréotypes avant d’amener progressivement mon interlocuteur à l’idée que je suis bien autiste.

La communauté autistique se sert aussi parfois du terme « aspie » (que je trouve mignon) pour parler de leur autisme Asperger. De nombreux sites internet arborent même ce terme dans leur nom de domaine.

🙂 Neurotypique

Le terme neurotypique a été initialement imaginé comme un terme ironique pour qualifier les personnes non-autistes. Il était pendant à l’origine utilisé dans les groupes de discussion autistes anglophones avant de s’étendre au reste du monde. Le reste de la communauté porteuse de trouble du neurodéveloppement se l’est ensuite approprié dans la dernière décennie afin de désigner toute personne non porteuse d’un trouble du neurodéveloppement.

Le terme est parfois mal pris par les personnes neurotypiques qui se sentent étiquetées. Plus récemment encore, son usage s’est élargi à de nombreux autres troubles mentaux (dont les bipolaires qui l’emploient aussi occasionnellement), ce qui a amené la communauté anglophone à créer le terme « alliste ».

🚶 Alliste

Ce terme beaucoup plus récent et moins démocratisé (à part dans la communauté anglophone) est alors spécifique à toute personne non-autiste. Il permet de marquer les limites du terme « neurotypique ». Il s’agit de marquer une distinction nette entre les cerveaux autistes et tout le reste, les premiers étant souvent très sujets à se sentir à l’écart du reste du monde (certains employant même des termes comme « alien »).

Le terme est naissant dans la communauté francophone et je dois souvent expliquer aux autres ce qu’il signifie avant de l’employer (quand je n’oublie pas de le faire) et les raisons pour lesquelles je le préfère à « neurotypique ».

Vous le verrez régulièrement dans mon blog, « neurotypique » ayant selon moi perdu de son sens avec le temps. J’exploiterai notamment le terme « alliste » pour spécifiquement parler des non-autistes, et donc éviter la confusion induite par neurotypique.

🌈 Neurodiversité

C’est un terme introduit par une sociologue autiste, Judy Singer, dans les années 1990. La neurodiversité, c’est reconnaître que les différences de fonctionnement neurologique font partie de la diversité humaine. Elle inclut habituellement l’autisme, le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité), les troubles de l’apprentissage/dys (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie etc.) et plus largement d’autres troubles tels que le trouble bipolaire qui m’affecte justement. Elle perçoit la diversité neurologique non pas comme une anomalie à corriger mais une différence de penser et de percevoir le monde.

Elle met donc l’accent sur l’acceptation et la valorisation des singularités cognitives. Le concept reste controversé car mal employé, il peut effacer la nature réelle du handicap quotidien des personnes concernées. Il a apporté un souffle qui était nécessaire à la vision psychiatrique classique de nombreux troubles, souvent stigmatisés.

Modes de communication

Voici là des mots qui décrivent des traits partagés par la communauté au sujet de leurs manières de communiquer et d’interagir.

📚 Infodumping

Infodump quelqu’un, c’est larguer une grande quantité d’informations à la fois. Le terme est issu de la communauté autistique. Elle s’y réfère souvent pour expliquer comment elle peut envahir ses interlocuteurs d’informations sur son sujet de prédilection, souvent en monopolisant la parole et au détriment de la parole de l’autre. Il s’agit souvent de balancer toutes les informations que la personne autiste a en tête, de manière détaillée et passionnée. Ce n’est pas qu’elle ne s’intéresse pas à l’autre mais c’est souvent un mode de communication à part entière.

L’envie de tout partager, précisément et complètement, peut en fait simplement prendre le dessus sur les codes habituels de la conversation à double sens. Pour beaucoup, c’est même un moyen d’exprimer leur enthousiasme et, paradoxalement, d’ouvrir l’échange.

Quand j’infodump quelqu’un, j’espère en fait qu’il entre dans mon monde et qu’on interagisse. Je suis simplement enjoué et espère créer une connexion en larguant sur l’autre tout ce que je sais d’un sujet précis. Ayant des difficultés à ouvrir la conversation sur un sujet qui intéresse l’autre, je me sers de l’infodumping pour amener l’autre dans mon monde et éventuellement permettre plus tard de m’intéresser à lui. Seulement, c’est rarement perçu comme un mode de discussion à part et clôt souvent la discussion.

En percevant un blanc dans une conversation que l’autre ne comble pas, je peux aussi l’infodump en pensant rouvrir la discussion. J’ai aussi un besoin de complétion très handicapant qui me pousse à aller jusqu’au bout d’un partage d’informations en cascade, quitte à monopoliser la conversation et ne m’en rendre compte qu’après-coup.

Aujourd’hui, le terme est vastement employé dans toute la communauté, sur les serveurs de discussion, les blogs, articles et même les formations. Il n’est plus uniquement spécifique à l’autisme et beaucoup de personnes avec TDAH s’en servent également.

🔄 Double empathie

Plutôt que de considérer des déficits dans la communication autistique, la théorie de la double empathie suggère que les difficultés de communication viennent autant des autistes que des allistes. Une étude sur le sujet a été effectuée : elle se basait sur le « téléphone arabe ». L’idée était de voir si les autistes entre eux fonctionnaient aussi bien que les allistes entre eux et ce qu’il se passait lorsqu’on les mettait ensemble. Sans surprise, l’étude tendait à confirmer cette théorie. Les difficultés notables n’apparaissaient que lorsqu’elle rassemblait autistes et allistes.

❓ L’alexithymie

Il s’agit du fait d’avoir des difficultés à identifier et comprendre ses émotions. On estime à 40 à 50% la part des personnes autistes concernées (étude de 2019, PMC). À titre d’exemple, mon entourage est souvent plus rapidement averti que je m’énerve et je ne sais souvent pas quoi répondre à un simple « ça va ? » sauf si je sais que je vais très bien ou très mal (euphorique ou très triste). Le reste du temps, je réponds simplement oui (car c’est ce que veut de toute manière la convention sociale).

En un court paragraphe, avoir ces mots nous permet de mettre des mots sur une réalité invisible aux yeux du monde. Ils permettent d’ajouter des repères dans notre langage quotidien.

Régulation et adaptation

Quelques termes issus de la communauté dans une volonté de décrire leurs comportements atypiques et adaptatifs.

👋 Stimming

Le stimming, c’est le fait de s’auto-réguler par des gestes ou des sons et paroles répétitifs, réguliers et rythmés, qu’on appelle stims (terme autistique) ou stéréotypies (terme médical). Le terme est né d’un désir de rendre cette partie identitaire des personnes autistes acceptée plutôt que tolérée ou rejetée, plutôt que de la voir comme gênante ou une anomalie. La stéréotypie peut être dans certains cas nocive alors que le stimming est perçu comme positif dans la vie de la personne autiste. Comme la neurodiversité, il y a une dimension politique née de ce terme. J’évoque le stimming plus en profondeur dans cet article.

🎭 Masking/camouflage

Le masking ou le camouflage, en termes psychiatriques un peu réducteurs, c’est le fait de compenser ses difficultés liées à l’autisme. Le masking implique de non seulement compenser mais de faire des efforts, de manière souvent très intensive et épuisante, pour construire un masque social de nature à cacher son autisme.

Beaucoup de personnes autistes sont diagnostiquées très tard car elles ont appris à masquer, parfois très tôt, dans leur vie. On l’observe notamment chez les femmes et chez les personnes à haut QI même si ça ne leur est pas spécifique.

J’ai moi-même masqué pendant 20 ans avant d’être diagnostiqué. Mes premiers souvenirs de compréhension qu’un « truc clochait » remontent à mes 4 ans. Mon premier souvenir de masking concret, à mes 6 ans. J’ai alors petit à petit conçu un masque, notamment en :

- Visionnant beaucoup de films et répétant mentalement des phrases toutes faites

- Répliquant les expressions faciales que je voyais

- Trébuchant, faisant des erreurs et les corrigeant

- Imitant mon entourage

- Apprenant et appliquant les conventions sociales même quand elles semblaient ne pas avoir de sens ou de logique

Le masking peut mener aux crises autistiques lorsqu’il est trop intensif, voire au burn-out autistique.

🌪️ Les crises autistiques

Les autistes subissent pour beaucoup des crises de diverses natures qui peuvent détruire leur capacité à fonctionner en société.

💥 Les shutdowns/meltdowns

Les shutdowns et les meltdowns sont des crises autistiques typiques qui résultent d’une surcharge : sensorielle, émotionnelle, ou cognitive. Lorsque le cerveau arrive à saturation de stimuli à traiter, qu’il dépasse son seuil de tolérance, il crash.

Parfois, il implose, c’est le shutdown. Il se manifeste en repli social, mutisme partiel ou total, réduction des perceptions des stimuli, immobilisation.

L’autre crise, c’est l’explosion, le meltdown. Il s’agit d’un effondrement émotionnel souvent très violent que subit la personne autiste qui ressent alors un déferlement d’émotions incontrôlables, une agitation motrice, des crises de larmes, qu’elle peut ressentir comme un chaos interne.

Dans les deux cas, elles laissent la personne autiste souvent très épuisée et réduisent sa capacité à fonctionner les heures — voire jour — qui suivent. Il est donc important de lui fournir un environnement loin des stimulations gênantes et qui lui permet de prendre le temps pour se ressourcer.

En plein shutdown, mon processeur interne ne fonctionne plus : je deviens parfois incapable de répondre, mes perceptions sensorielles sont altérées et je perds la capacité de bouger. Je parle alors d’écran bleu de la mort (le BSOD de Windows).

🔥 Le burn-out autistique

Le burn-out autistique, c’est une sorte de shutdown massif qui dure en moyenne 4 mois selon l’une des rares études sur le sujet. Il résulte d’une surcharge trop intense et/ou d’un masking de longue durée et intensif (Mantzalas et al., 2022). En découle une réduction drastique de la tolérance aux stimuli sensoriels, une perte de certaines capacités précédemment acquises et un retrait social.

Il est à distinguer de la dépression dans le sens qu’il n’implique normalement pas de perte de plaisir mais bien une perte de capacité à s’adonner à ses activités. Les deux ne sont pas exclusifs. Le burn-out peut amener à la dépression (notamment s’il est trop prolongé) et inversement. J’en parlerai également dans un futur article.

Les intérêts

Les personnes autistes peuvent s’impliquer « corps et âme » dans leurs centres d’intérêt ou leurs projets, d’une intensité telle que des termes définissent cette particularité.

🔍 Hyperfocus

L’hyperfocus, c’est la concentration très intense et prolongée sur une activité. Dans l’autisme, il est souvent observé dans les intérêts spécifiques mais il ne leur est pas unique. On note souvent un hyperfocus chez les personnes autistes qui se lancent dans un projet qui leur plaît ou dans n’importe quelle activité qui les stimule, ou même dans leur travail dans lequel elles peuvent s’impliquer très fortement.

Certains intérêts n’atteignent pas le statut d’intérêt spécifique car ils n’ont pas la même intensité ou sont plus passagers mais peuvent devenir un hyperfocus pour la personne autiste, plus temporairement. On note que l’hyperfocus est très largement utilisé par la communauté des personnes avec TDAH dont les intérêts (moins envahissants et longue durée que les intérêts spécifiques) peuvent capter toute leur attention et les amener à infodump l’entourage à la manière d’une personne autiste. C’est d’ailleurs un trait caractéristique trompeur qui peut induire un diagnostic erroné.

Dans mon cas, mes hyperfocus touchent majoritairement à mes intérêts spécifiques. Ils s’activent aussi cependant lorsque j’écris — et j’adore écrire — comme lors de la préparation des articles de ce blog que je peux enchaîner (alors qu’ils impliquent un long travail de relecture).

🤖 Les intérêts spécifiques

En quelques mots, il s’agit d’intérêts parfois atypiques — mais pas forcément — et très intenses dans lesquels la personne autiste investit une très grande part de son temps. Ils sont souvent très envahissants, dans le sens où ils peuvent affecter toutes les sphères de la personne autiste : émotionnelle, sociale et professionnelle.

Les intérêts spécifiques jouent un rôle de régulation sensorielle et émotionnelle et apportent de la prévisibilité au quotidien des autistes dans un monde qu’ils perçoivent comme imprévisible.

Glossaire du jargon autistique

🌈 Termes communautaires

- Neurodivergent / Neuroatypique : personne dont le fonctionnement neurologique diffère de la norme (ex. autisme, TDAH, dys, bipolarité).

- Autiste / sur le spectre : personne concernée par l’autisme, avec des intensités et profils variés.

- Asperger / Aspie : ancien diagnostic d’autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage, terme encore utilisé par certains mais controversé.

- Neurotypique (NT) : personne sans trouble du neurodéveloppement (terme perçu parfois comme étiquetant).

- Alliste : terme plus récent et précis pour désigner une personne non-autiste.

- Neurodiversité : idée que les différences neurologiques font partie de la diversité humaine et doivent être reconnues/acceptées.

🔄 Régulation et adaptation

- Stimming / Stims : gestes ou sons répétitifs servant à s’auto-réguler (balancements, tapotements, fredonnements…).

- Masking / Camouflage : masquer ses traits autistiques pour s’adapter socialement, souvent au prix d’une grande fatigue.

- Shutdown : crise interne de retrait, mutisme ou immobilité après surcharge.

- Meltdown : crise externe d’explosion émotionnelle violente après surcharge.

- Burn-out autistique : effondrement prolongé des capacités à cause d’une surcharge ou d’un masking intensif.

💬 Modes de communication

- Infodumping : transmettre d’un coup une grande quantité d’informations passionnées sur un sujet d’intérêt.

- Double empathie : théorie selon laquelle les difficultés de communication viennent autant des autistes que des non-autistes.

- Alexithymie : difficulté à identifier et exprimer ses émotions.

🔍 Les intérêts

- Hyperfocus : concentration intense et durable sur une activité ou un projet.

- Intérêts spécifiques : centres d’intérêt très intenses et envahissants, jouant un rôle majeur dans la vie de la personne autiste.

Tout ce jargon, c’est mettre des mots là où il n’y en a pas. Pour beaucoup d’autistes, c’est rendre visible une réalité souvent invisible. Ils nous permettent de nous comprendre entre nous et de nous faire comprendre par notre entourage.